悩む主婦

悩む主婦食品添加物ってなに?そもそも安全なものなの?

この記事では「スーパーで買ってはいけない食品ガイド」という本を参考に、食品添加物がなぜ危険と言われているのか、どんな食品添加物を避けた方がいいのかをわかりやすくまとめています。

- 添加物によって起きる体への影響

- 添加物の種類や表示の見方

- 危険性の高い添加物

私は、この本を読み、添加物の危険性や具体的にどの添加物を避けるべきなのか知ることができました。

食品添加物は危険なもの?

食品添加物とは、保存や味付けのために加える物質のこと

食品添加物は、食品の見た目や味、保存性をよくするために加えられる物質のことです。

食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。

厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。引用:厚生労働省

食品添加物は、天然由来のものから人工的に作り出されたものまであります。

日本の法律で、安全性が確認されたものだけが使われています。

ただし、摂りすぎると健康への影響が心配されるものもあります。

危険な食品添加物は「指定添加物」

食品添加物は主に4種類あります。

- 指定添加物(合成添加物)

- 既存添加物(天然添加物)

- 一般飲食添加物

- 天然香料

- 指定添加物(466品目)…ほとんどが石油製品などを原料に人工的に作られた添加物。体内でうまく処理されないものが多く、安全性の問題となる。

(亜硝酸Na、スクラロース、TBZなど)

- 既存添加物(357品目)…すべて植物、海藻、昆虫、細菌など自然界に存在するものから作られた添加物。毒性の強いものはそれほど見当たらないが、中には危険性の高いものもあるので注意が必要。

(カラメル色素、トレハロース、ベニコウジ色素など)

- 一般飲食添加物(約100品目)…もともと食品に含まれる成分。安全性に問題はなし。

(アルコール・セルロース大豆多糖類など)

- 天然香料(約600品目)…自然界の植物や酵母から抽出された香り成分。中には正体不明のものもあるので、注意は必要。

(バニラ香料、カニ香料など)

参考:厚生労働省HP

添加物は、植物などの自然界のものから作られたものもあれば、石油などを原料に人工的に作られたものもあります。

4種類ある食品添加物の中で、指定添加物は特に危険性が高いものが多いです。

食品添加物によって身体に起きる問題点

そもそも添加物の歴史は浅く、盛んに使われ出したのは第二次世界大戦後からです。

その安全性は動物実験で調べられておらず、人間が食べて安全かどうかは分かっていないのです。

添加物によって身体へ起こる問題は主に以下の4つ。

- がん発症の可能性あり

- 肝臓や腎臓などの機能の低下・免疫力の低下の可能性あり

- アレルギーを起こす可能性あり

- 舌や口内の刺激感、胃の不快感など身体への違和感を起こす可能性あり

なんとなく添加物が身体に悪いことは知ってたけど、がんの原因にもなるんだ…

動物実験で発がん性が認められたにも関わらず、使用が認められている添加物もあります。

ただ、これらの問題を起こす添加物は一部であり、それを避けることによって害を減らすことができます。

詳しくは「危険性の高い添加物一覧」でまとめています。

これだけは避けたい!危険性の高い添加物一覧

上記をふまえて、危険性の高い食品添加物は以下のとおり。

危険性とは、発がん性や体へ障害をもたらす可能性のあるということ。

この一覧は、「スーパーで買ってはいけない食品ガイド」という本を参考に作成しています。

| 用途名 | 物質名 | 製品例 |

|---|---|---|

| 着色料 | 赤色2号 タール色素 (赤40、赤102、赤104、赤105、赤106、黄4、黄5、青1、青2、緑3) カラメル色素Ⅲ・Ⅳ※1 | 様々な製品 |

| 防カビ剤 | OPP、OPP-Na フルジオキソニル ピリメタニル アゾキシストロビン プロピコナゾール TBZ | 主に輸入かんきつ類※2 |

| 漂白剤 | 過酸化水素 | カズノコ |

| 酸化防止剤 | BHA 亜硫酸塩(亜硫酸Na、次亜硫酸Na、ピロ亜硫酸Na、ピロ亜硫酸K、二酸化硫黄) | にぼしなど ワインなど |

| 発色剤 | 亜硝酸Na | ハム、ベーコン、明太子など |

| 甘味料 | アスパルテーム サッカリン、サッカリンNa、サッカリンCa スクラロース アセスルファムK | 様々な製品 |

| 保存料 | 安息香酸Na | 飲料水など |

| 小麦粉改良剤 | 臭素カリウム | パン製品 |

※1:カラメル色素は4種類(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)あるが、表示は「カラメル色素」のみ。

※2:輸入かんきつ類がバラ売りされている場合は、プレートなどを用いて表示することが義務付けられている。

上記の食品添加物の中には、国が危険性が高いと判断したにも関わらず、再度使用を認められたものや、海外では禁止されているような添加物もあります。

すべての添加物を避けるのはむずかしいかもしれませんが、上記のような危険性が高いと言われている添加物をなるべく食べないようにしたり、頻度を減らす意識をするだけでも、意味はあると思います。

私は添加物について勉強する中で、食品選びの基準が価格から品質に変わりました。すべて無添加・オーガニックにすると食費が上がってしまうので、ゆるーく無添加生活を楽しみながらおくっています。

食品添加物の表示の見方

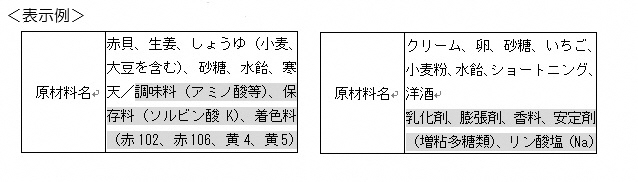

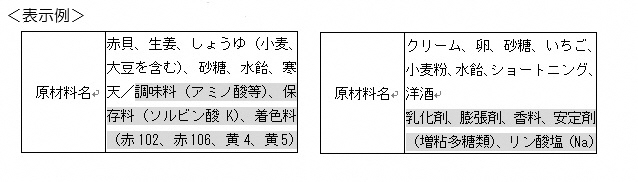

ここでは食品添加物のパッケージ裏の表示の見方を説明します。ポイントは以下の3点。

- 添加物は「/」の後に記載

- カッコ書きは用途名併記

- 一括名表示はまとめて記載

- 添加物は「/」の後に使用量の多い順に記載

通常、添加物は「/」の後に使用量の多い順に書かれています。

「/」より前は食品原料。

ただし、以下の表示例のように改行して添加物を食品原料と分けている場合や、原材料名の他に食品添加物の項目がある場合もあります。

- カッコ書きは用途名併記

表示例(左)の「保存料(ソルビン酸K)」という表記があります。

これは、“保存”するために“ソルビン剤K”を使っているといる意味です。

つまり、「保存料(ソルビン酸K)」=「用途名(物質名)」。

毒性の強いものが多いので、用途名併記が一部の添加物に義務付けられています。

- 酸化防止剤

- 発色剤

- 保存料

- 着色料

- 甘味料

- 防カビ剤

- 漂白剤

- 糊料(増粘剤、ゲル化剤、安定剤)

- 一括名表示はまとめて記載

食品添加物の中には、②のようにカッコの中に物質名が書かれたものもありますが、「乳化剤」「膨張剤」のような用途名のみ記載された一括表記のものもあります。

一括表記の場合、どんな食品添加物を使っているのかを表示だけでは判断することはできません。

複数の食品添加物を使用している可能性もあります。

- pH調整剤

- 酸味料

- 香料

- 乳化剤

- 膨張剤

- 調味料

- イーストフード

- 豆腐用凝固剤

- かんすい

- ガムベース

- チューイングガム軟化剤

- 苦味料

- 光沢剤

- 酸素

残念ながら、消費者の私たちは原材料を見るだけでは、食品添加物の詳細な情報はわかりません。ただ、食品添加物の記載は必ずされているので、どんな添加物が使われているかは確認しておきたいところです!

食品添加物を避けるための5つの方法

健康志向の高まりとともに、「できるだけ食品添加物を避けたい」と考える人が増えています。

とはいえ、忙しい日常の中で完全に避けるのは難しいもの。

ここでは、無理なく実践できる「食品添加物を避けるための5つの方法」をご紹介します。

- 原材料をチェックする

- 加工食品を減らす

- 外食や市販のお惣菜を減らす

- 手作りを増やす

- 無添加にこだわっているスーパーや宅配サービスを活用する

1. 原材料をチェックする

まず大切なのは、食品のパッケージ裏にある原材料表示をチェックすることです。

- 長いカタカナや、聞き慣れない成分が多く並んでいるものは注意。

- 原材料名の「/」以降に記載されているのは食品添加物の可能性が高い。

- 「無添加」と書かれていても、すべての添加物が不使用とは限らないため、細かく確認する。

2. 調味料にこだわる

醤油や味噌など、調味料によっては食品添加物が入っているものもあります。

調味料は毎日使うものなので、調味料だけでも無添加でこだわったものにしましょう。

- 醤油、味噌、みりんなど、原材料を確認し、昔ながらの製法のものを選ぶ。

- ドレッシングやソースは、オリーブオイル・酢・塩などで作れるものは手作りする。

- スープやだしも、市販の粉末ではなく昆布やかつお節からとる。

3. 加工食品を減らす

加工食品は、食品添加物が多く含まれていることが多いです。

なるべく加工のが少ない食品を選ぶことがポイント。

- 食材は野菜・肉・魚など、できるだけ素材そのものを選ぶ。

- ハム・ソーセージ・かまぼこなどの加工品は、原材料を確認する。

- インスタント食品や冷凍食品の利用は控えめにする。

4. 外食や市販のお惣菜を減らす

外食やコンビニのお惣菜も、添加物を多く含んでいることが多いです。

- ファストフードやコンビニの食事はできるだけ控える。

- 外食をする場合は、手作り感のあるお店(個人経営や定食屋、自然食のカフェ・レストランなど)を選ぶ。

- コンビニを利用する場合は、原材料を確認して安全な食品を選ぶ。

5. 無添加にこだわっているスーパーや宅配サービスを利用する

「無添加食品を探すのが大変…」そんな方は、食品添加物など安全性にこだわっているスーパーや宅配サービスを利用することがオススメ。

無添加食品を手軽に購入することができます。

- 自然派のスーパー食材宅配を利用する。

- 直売所で地元の野菜や果物を買う。

食品添加物について学べるおすすめの本5選

私が今までに読んだ食品添加物について学べるおすすめの本を5冊紹介します。

①スーパーで買ってはいけない食品ガイド

「スーパーで買ってはいけない食品ガイド」は、この記事を作成する際に参考にした書籍です。著者・渡辺雄二さんは、食品添加物、合成洗剤、遺伝子組み換え食品に深い知識をもっているフリーの科学ジャーナリストです。

食品添加物の観点から、スーパーで買わない方がいい商品を食品メーカー・商品名・写真入りで解説されています。3段階で商品を評価しているので、とってもわかりやすいです。

- 買ってもいい

- 買ってはいけないと買っていいものの間

- 買ってはいけない

この本は、スーパーで実際に売られている身近な商品が写真付きで評価されているので、読みやすいです。みんなが知っているような商品に添加物がたくさん使われているなんてものもあり、びっくりでした。

②食品の裏側・食品の裏側2

「食品の裏側」は、食品添加物について学びたいと思ったら、ほとんどの人が読んでいる人気の本です。著者・阿部司さんは、食品添加物の商社に勤めていたという経歴があり、食品添加物がどのように売られてきたかなど裏側を知ることができる1冊です。

この本を読み、添加物について深く考えるきっかけになりました。食の安全性についてどのように向き合っていくべきか考えさせられる1冊でした。

③安全な食材は自分でえらぶ

「安全な食材は自分でえらぶ」の著者・野本健司さんは、無添加や減農薬の食材を取り扱う食材宅配の生協生活クラブの理事を務めらていた経歴があり、安全な食品選びに深い知識のある方です。品目ごとにひとつひとつ安全な食品の選び方がわかりやすく書かれている1冊です。

この本を読めば、食品を買うときに、価格から品質重視の選択ができるようになり、ラベルのどこを見ればいいのかわかるようになりました。

④子どもたちにつなぐ みんなの食べ方じてん

「子どもたちにつなぐ みんなの食べ方じてん」は、食材(水、野菜、肉、魚、加工品、調味料など)の選び方や添加物、遺伝子組み換え、農薬、放射能汚染の「食」に関する知恵が網羅的に学べます。著者・富山洋子さんは、食べ物の安全を求める取り組みや消費者運動に積極的に関わってきた方で、おばあちゃん主婦の目線からも書かれている1冊です。

⑤食品添加物用語の基礎知識

「食品添加物用語の基礎知識」は、食品添加物の辞書のような本です。600種類の食品添加物について、どのような物質なのか、どのくらい危険性・安全性があるのかなど、ひとつずつ丁寧に説明されています。著者・小藪浩二郎さんは、食品添加物の研究開発にたずさわっていた経歴もあり、食品添加物について深い知識が本の内容から伝わる1冊です。

この本は、専門用語が多いので、少しむずかしい内容です。食品添加物の物質名ごとに順番に書かれているので、気になる食品添加物があったときに調べるような使い方がオススメです。

食品添加物をさけて健康な食事をめざそう

添加物によって見た目がおいしそうに見えたり食中毒がおさえられたり、メリットもあります。

ただ、長期的に摂取すると体にどんな影響を与えるかわからない部分も大きいです。

添加物はすぐに体に異常がでるものではないですが、とらないに越したことはないと思います。

「安心安全な調味料や食品を買いたいけど、どれがいいかわからない…」と安全な食材さがしが難しいと感じている方は、【厳選10社】おすすめの無添加宅配を徹底比較!あなたにピッタリなサービスが見つかるの記事を参考に食材宅配を始めてみるのもオススメ。